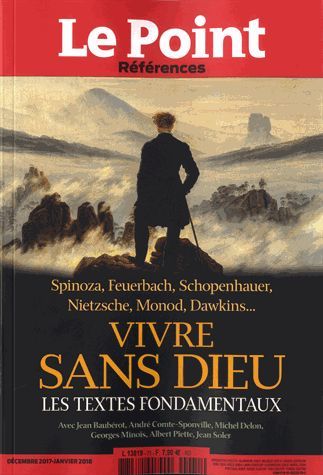

Source: Le point n° de Décembre 2017-Janvier 2018, Vivre sans dieu, Hors-série.

ترجمة : يوسف اسحيردة

On a plus de raisons d’être moral quand on ne croit pas en Dieu, parce que l’on est vertueux gratuitement et poussé à croire en l’homme.

André Comte-Sponville, philosophe français, en 2011.© ULF ANDERSEN / Aurimages/ULF ANDERSEN

André Comte-Sponville*

الإلحاد (دون إله ) أمر غريب، فهو يُعرف نفسه كنفي لكائن، من المُفترض، أنه غير موجود أساسا. لكنه إذ يفعل، فمن أجل تأكيد كل شيء آخر.

ومع ذلك، فالتعبير أعلاه يحتفظ بمدلوله عند المؤمنين الذين اخترعوه أول الأمر: وبالتالي، فالملحد يشبه الأعمى والأعرج، أي أنه، مثلهم، فقد شيئا ما ( رِجلا أو إلها، عينا أو إيمانا). لكن، ماذا عن الموضوع من وجهة نظر الملحدين؟ كيف يمكن تجاهل ما لا نعترف أصلا بوجوده؟ كيف يمكن فقدانه؟ كيف لنا أن نقبل تعريفا يتحدد مدلوله باللاتصديق بكائن غير موجود؟ وماذا يعني أن يعيش المرء بدون إله؟ وماذا يعني العدم؟

يمكننا أيضا أن نمتنع عن استخدام هذه الكلمة (الإلحاد)، أو لا نستعملها إلا بتحفظ بالغ، كما يفعل مارسيل كونش ( Le destin de solitude, encre marine,1999) : ” أتردد كثيرا في تصنيف نفسي كملحد ، لأن كلمة “إله” قد فقدت شيئا فشيئا، بالنسبة لي، كل دلالتها. أجدها عديمة الفائدة، وبالتالي فلا داعي لنفي ما لا يوجد أصلا”.

هذا صحيح. لكن، حتى لو سلمنا بعدم وجود إله، فالديانات تظل موجودة. وبالتالي ، يمكن الاكتفاء باستعمال تعبير ” بدون ديانة” أو ” لا ديني”؟ ومع ذلك، فلست متأكدا من أن هذا الأمر سيغير في واقع الحال شيئا ( كيف نعرف أنفسنا بالنظر إلى معتقدات الآخرين، تلك المعتقدات التي لا نشاركها معهم؟)، ولا من كون كلمات من قبيل “مُلحد”، أو “إلحاد”، قد أصبحت جوفاء وبدون معنى. فكلمة “إله”، سواء كانت في المفرد أو الجمع، وُجد مدلولها أم لم يُوجد، تظل راسخة بقوة في معظم الحضارات وفي أهم النصوص التي خلفتها البشرية. هذا صحيح، في الغرب بالتحديد، وفي تاريخ الفلسفة.

هذه الكلمة التي كانت تملك معنا بالنسبة لأفلاطون وأرسطو، أغوسطين وطوما الأكويني، ديكارت وباسكال، كانط وكيغارد، برغسون وليفيناس ( وحتى بالنسبة لماركس، نيتشه وفرويد بانتقادهم لكل الأوهام التي ترافقها)، كيف لها أن تفقد معناها بالنسبة لنا، ولماذا علينا أن نمنع أنفسنا من استخدامها بطلاقة، سواء من أجل تأكيد ( بالنسبة للمؤمنين الذين لا يحرمون نفسهم من استعمالها) أو نفي ما يفترض أن تُعَبر عنه؟ كَون كلمة “إله” لا تملك مدلولا حقيقيا وملموسا، هذا ما لا شك فيه. لكن، ليس إلى درجة انتفاء أي إيحاء مُتخيل أو ثقافي، وبالتالي انعدام أي معنى.

— أسئلة كانط الأربعة —

في نهاية المطاف، ومهما كان الأمر، فعلى المرء أن يعيش. بكل تأكيد، فالملحد والمؤمن لا يعيشان بنفس الطريقة. ليس إلى درجة اعتبار أن غياب المعتقد الديني يغير كل شيء طبعا، ولكن لأنه يغير العديد من الأمور، وإلا فما لزوم الإلحاد؟

كانط قام بتلخيص مجال اشتغال الفلسفة في أربعة أسئلة : ماذا يمكنني أن أعرف؟ ماذا علي أن أفعل ؟ ما الذي يحق لي أن آمله؟ ما الإنسان؟ لنختبر، الآن، و بسرعة، مدى تأثير الإلحاد (أو عدم تأثيره) على الأجوبة التي سنقدمها على هذه الأسئلة :

فيما يتعلق بالسؤال الأول، فهو لا يُغير، تقريبا، أي شيء. سواء امْتَلَكْتَ الإيمان أم لم تَمْتَلِكْهُ، فهذا لن يُغير شيئا في معارفك ( لأن الإيمان ليس معرفة ). العلوم تظل هي نفسها، كما هو حال باقي المعارف المتاحة، وليس مستبعدا أن يفقه فيها الملحد أكثر من أغلب المؤمنين، حتى ولو تعلق الأمر بعلم اللاهوت ( فيما لو كان هذا الملحد، مثلا، أخصائيا في تاريخ الأديان).

الأمر يختلف مع السؤال الثاني (ماذا عليَّ أن أفعل ؟)، فعندئذ يترتب عن الديانة مجموعة من الواجبات المحددة مثل الصلاة، الزكاة، ارتداء الحجاب، الجهاد، عدم أكل لحم الخنزير والابتعاد عن الخمر والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج…هذه الأمور ليست شيئا هَيِّنًا يُمكن تجاهله، والنتائج المترتبة يمكن أن تشكل فارقا أساسيا. ورغم ذلك، فأي ملحد صالح، مهما كان متحررا من الواجبات الدينية، لن يتصرف بأخلاق أقل اتجاه أقرانه، تقريبا كأي شخص شريف آخر، وربما باستحقاق أكثر، لأنه لا ينتظر مقابلا لقاء ما يقوم به. فإذا كانت الزكاة، في نظره، لم تعد واجبا دينيا، فإن الكرم والتعاطف يعتبران فضيلة، تماما كما يمكن اعتبار مد يد المساعدة للغير، في ظروف معينة، واجبا. وكل شخص يمكنه أن يلاحظ، بأم عينه، أن الملحدين، في مجتمعاتنا المُعلمنة، ليسوا أٌقل ولا أكثر جدارة بالاحترام من غيرهم.

إنه السؤال الثالث على وجه التحديد من يصنع الفارق. ما الذي يحق لي أن آمله؟ بالنسبة للملحد، لا شيء مطلق أو نهائي، فالموت، في نهاية المطاف، يملك كلمة الحسم. طبعا، هذا لا يمنع من تمني هذا الأمر أو ذاك ( مثلا السعادة أو العدالة)، لكنه يزج بآمالنا كلها في خانة النهاية الحتمية، التي هي بمثابة خيبة أمل متوقعة.

بكلمات أكثر وضوحا : إن لم تكن هناك حياة بعد الموت، فالوجود البشري برمته، سيكون موسوما بميسم خيبة الأمل العامة. كل هذا، يتيح لنا إمكانية استخلاص دروس حياتية وعِبر تفيد سعادتنا، هنا والآن، كما فعل أبيقور أو سبينوزا : الاستمتاع بالحياة الدنيوية إلى أقصى حد، ما دمنا لا نملك غيرها. إنه طريق الحكمة ( الفلسفة كفن للعيش). لكن البعض يفضلون الهروب من هذا البعد المأساوي للحياة عن طريق تشييد آمال جديدة، تناط بها مهمة خلاصنا. إنه طريق الطوبائية (l’utopie)، ومأزقها أيضا : في ظل غياب جنة ، يحلم هؤلاء بمجتمع مثالي، خال من الشر والعيوب. كلنا نعلم حجم المآسي التي يؤدي إليها هذا النوع من الاعتقاد. النظر في مصير الشيوعية في الماضي، يؤكد هذا الأمر.

لحسن الحظ، فأغلب الفلاسفة الملحدين يختارون الطريق الأول. فعوض الحلم بمستقبل مشرق وغنَّاء ( التاريخ يعلمنا دائما أن المستقبل يملك صوتا سيئا)، يطمح هؤلاء، انطلاقا من الحاضر، إلى الجمع بين السعادة والفضيلة ( كما هو الحال عند ديدرو أو هولباخ)، أو إلى إعادة العظمة إلى الإنسان (كما هو الحال عند فويرباخ)، أو إلى التخفيف من هذه العظمة ( كما هو الحال عند شوبنهار)، أو، أخيرا، إلى جعل الإنسان أكثر وعيا، حرية وإنسانية ( كما هو الحال عند سارتر وراسل). أن تعيش من دون إله، معناه أن تتخلى عن القداسة ( لأنها غير ممكنة إلا بعد الموت بشهادة المؤمنين أنفسهم)، لكن ليس عن السعادة، مهما كانت هشة، ولا عن النضال من أجل العدالة، مهما كانت منقوصة ومعيوبة.

نصل الآن إلى السؤال الرابع والأخير…ما الإنسان؟ كائن خاضع لإله هو الذي خلقه على صورته وحدد له مجموعة من القوانين، وهو الوحيد القادر على تخليصه؟ أو، هو هذا الحيوان الناطق، العاقل، القادر على إصدار الأحكام، الأحسن من جميع المخلوقات، الوحيد القادر على العلوم والعدالة، على الاستهزاء من نفسه ومن الآخرين، الوحيد القادر على الإيمان و وبالتالي الإلحاد!

الإلحاد يقود بشكل حتمي إلى النزعة الإنسانية. لا من أجل تحويل الإنسان إلى إله لن يكون، في نهاية المطاف، سوى صنم آخر مخيب لكل الآمال، ولكن من أجل المحافظة على عظمته وتفرده، باعتباره يعي ضآلته ومُنفتح، في الآن ذاته، على كل ما هو كوني. الاستدلال هنا بداروين يفيدنا أكثر من الاستدلال بالإنجيل أو القرآن. كصورة عن الإله، لا نملك أي مصداقية : رداءة النسخة، تجعلنا نشك في إمكانية وجود أصل يُفترض فيه الكمال. في المقابل، كحيوانات، مثلا كأبناء عمومة الشمبانزي، فنحن استثنائيون بشكل مُلائم. من في باقي الكائنات بمقدوره اختراع الفلسفة والرياضيات، الموسيقى والقانون، الكوسمولوجيا والبيولوجيا النووية، الجنسانية والنسوية، فن الطبخ والحماية الاجتماعية؟

هذه النزعة الإنسانية ليست ديانة، إنها أخلاق فحسب. طبعا، فهي لن تقينا شر الموت. لكنها ستوفر لنا الحماية اللازمة، هنا والآن، ضد البربرية، أي ضد شر أنفسنا.