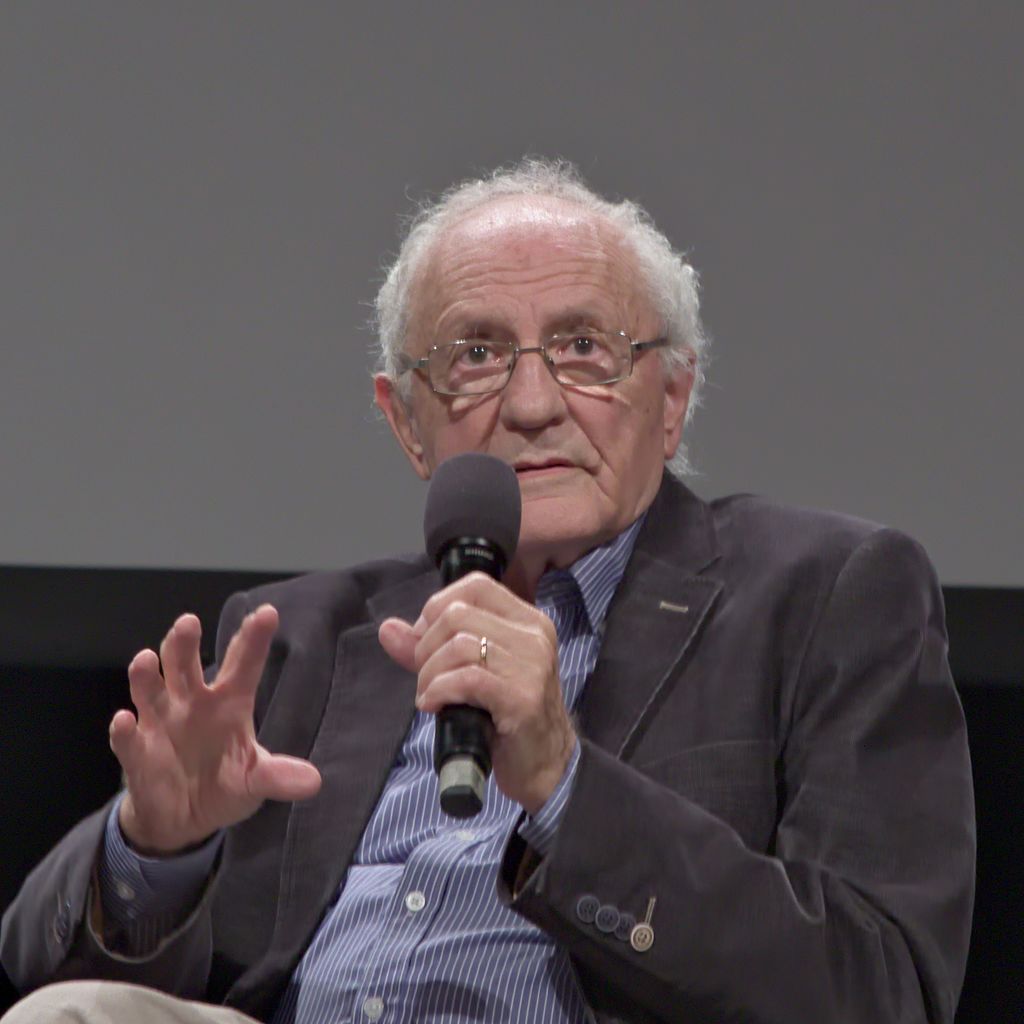

Zeev Sternhell “

مجلة “هومانيسم”

Humanisme

297، أكتوبر، 2012

ترجمة: محمد عادل مطيمط

المجلّة:ا

السيد المحترم “زائيف ستارنهال”، يشرّفنا التحاور معكم حول مسألة معاداة التنوير، أي حول موضوع كنتم قد سخّرتم من أجله جهودا كبيرة. ولننطلق في ذلك من طرح سؤال بسيط: ماذا تعنون بتياّر معاداة التنوير؟ ثم إننا نريد أن نعرف بصفة خاصة ما إذا كان الأمر يتعلق بـ”حركة” أم بـ”تيّار”، وهل هو يتعلق بمجموع منسجم أم بأطروحات متنوّعة؟ ثم من هم هؤلاء المفكرون الذين تستندون إليهم؟

زائيف ستارنهال”:ا“

في البداية أشكركم على هذه الاستضافة من أجل التعبير عن أفكاري في مجلة تبدو أهدافها واضحة تماما من خلال عنوانها [هيومانيسم: إنسانويّة]، الأمر الذي يمثل في حد ذاته برنامجا قائما. يُمثل أعداء التنوير تيّارا، وقد استخدمت كلمة تقليد أيضا بهدف التأكيد على جانب الاستمرارية في الزمن. علينا بهذا المعنى أن نؤكد على حقيقة أن أعداء التنوير، تماما مثلما هم في الجانب الآخر أنصار التنوير، لا يشكّلون دائما مدوّنة أفكار منسجمة، بل

Naissance

10 avril 1935

Przemyśl

Décès

21 juin 2020 (à 85 ans)

Jérusalem

Formation

Université hébraïque de Jérusalem

Institut d’études politiques de Paris

Université Paris-Nanterre (doctorat) (jusqu’en 1969)

Activités

Historien, politologue, journaliste d’opinion, professeur d’université

يتعلق الأمر بتقليدين فكريين يرميان إلى تحقيق أهداف عملية مباشرة[1]. فالتنوع [الداخلي] والتناقضات الداخلية يمثلان إحدى الخصائص المميّزة لهذين التقليدين. وبالتالي فإنّ إنكار هذا التنوع سيمثّل خطأ [منهجيا] فادحا. فرغم هذا اللاّ-تجانس ، يوجد قاسم مشترك بين كل صور وتفريعات معاداة التنوير وكذلك بين كل صور وتفريعات التنوير. ذلك هو السبب الذي يفسر أنه رغم كل ما يفصل “فولتير” عن “رسّو” و”رسّو” عن “كوندورسيه” ، أو “منتسكيو” عن “ديدرو” والموسوعيين، فإن مفكري الأنوار الفرنسية، ومعهم حليفهم الرئيسي “كانط”، يتّحدون فيما بينهم عبر جملة من المبادئ تشكل لبّ الثورة الفكرية الكبيرة للقرن الثامن عشر. ودون أن نخشى طمس الحقيقة المتشعّبة لتلك الفترة الممتدة من بداية القرن الثامن عشر إلى أيّامنا هذه، فإنه من المشروع الإقرار إنه يوجد انسجام ومنطق داخلي في تقليد الأنوار وإن الانسجام نفسه يؤسس نزعة معاداة التنوير. سنتكلم عن المفكرين من معادي التنوير بعد حين، ولكننا نريد الإلحاح قبل ذلك على ضرورة عدم الخلط بين الانسجام وأحادية البعد.

المجلة:

لماذا يهاجم معادو الأنوارِ العقلَ واستقلاليةَ الفردِ وحقوقَ البشرِ؟

“زائيف ستارنهال”:

لأنهم يرفضون تحرر الفرد بواسطة العقل. لقد سعت الأنوار إلى تخليص الفرد من أغلال التاريخ، ومن أثقال المعتقدات التقليدية التي يعوزها البرهان. وفي هذا السياق تحديدا برزت إلى الوجود رسالة “ج. لوك ” الثانية[2] وكذلك إجابة “كانط” عن السؤال “ما هي الأنوار؟” أو المقالة في اللاّمساواة ل”ج. ج. رسو”، وهي ثلاثة نصوص ذات قيمة كبيرة كانت بمثابة البيان التأسيسي لتحرر الإنسان. فالأمر الذي هاجمه معادو التنوير هو على وجه التحديد تحرر الفرد بواسطة العقل. إنهم يصطفون بشكل أساسي في مواجهة الرؤية الجديدة للتاريخ والإنسان والمجتمع وفي مواجهة نظريات المعرفة الجديدة، أي ضد ذلك النداء الكانطي الشهير

Sapere Ode

وضد عالم الأنثربولوجيا الفلسفية الروسّوية الذي لا نجد فيeه مكانا لله. فما يقدمه لنا “ج. ج. رسّو” في المائة صفحة المكوّنة للمقالة في اللاّمساواة، إنما هو كتاب لائيكيّ في النشأة. أما معادو الأنوار فإنهم يقومون منذ قرنين من الزمن بحملة ضد المبادئ الأساسية التي فسحت الطريق للحرّيات الانجليزية خلال “الثورة المجيدة”، ثم للإعلانين الكبيرين لحقوق البشر ولثورتي نهاية القرن الثامن عشر في كل من فرنسا والولايات المتحدة. والحق أن معادي التنوير لم يكونوا على خطأ بخوضهم الحربَ طيلة قرنين من الزمن ضد هذه المجرّدات – أي ضد تلك الصور الغائمة كما قال “موراس” – مستندين في ذلك إلى أفكار “بورك” و”ماتر”. لا بل إنهم كانوا على صواب تماما لأن حقوق الإنسان هي مجرد اختراع وخيال أو قل هي نتاج خالص لذلك الفكر المستنير منذ “هوبز” و”لوك”وصولا إلى “رسّو” دون أن يكون لها أي أساسي في الواقع. غير أننا ندرك من جهة أخرى أن اختراعات العقل البشري هذه هي أساس حريتنا وحقوقنا، أي أنها أساس الديمقراطية. وهو ما يعني أنه إذا كانت الأنوار تنتج الثورة الفكرية الكبرى للحداثة العقلانية فإن الحركة الفكرية والثقافية والسياسية المرتبطة بمناهضة الأنوار لا تشكل ثورة مضادة ولكنها تمثل ثورة أخرى: وبهذا الوجه، فإن ما يولد ليس حداثة مضادة بل حداثة أخرىéé ترتكز على كل ما من شأنه أن يميّز ويفصل بين البشر: التاريخ والثقافة واللغة. يتعلق الأمر بثقافة سياسية ترفض آن يكون للعقل القدرة والحق في الوقت نفسه على / في تشكيل حياة البشر. لقد وُلد الشرُّ بالنسبة إلى ممثلي هذه الحداثة الثانية، يوم تحوّل الإنسان من مجرّد دولاب تستغرقه آلية معقدة، إلى فرد يتمتع بحقوق طبيعية زاعما أن لا قائد له في حياته العامة سوى عقله. فمن “بورك” و”هاردر” إلى نهاية القرن الثامن عشر، بل ويشمل ذلك حتى “ماينك” في ثلاثينات القرن الماضي، ظلّ الهدف واحدا: ألا وهو إعادة تركيز تلك الوحدة المفقودة.

المجلة:ن

هل ترون أنه بالإمكان القول عن معادي الأنوار إنهم كانوا السبب في اندلاع كارثة الحرب العالمية الثانية؟ أم أن الأنوار هي التي أدت إلى “أوشويتز” مثلما يرى البعض ( “ليوتار” ، “بريغن” ، “بومان” وربما “أدرنو” أيضا) ؟

زائيف ستارنهال:ت

إن الادعاء بأن الأنوار هي التي قادت إلى “أوشويتز” يمثل خُلفا تامّا ناتجا عن تفكير مناقض للتاريخ. فذلك يفترض إثارة كراهية لا عقلانية وجنونية ضد العقلانية. إذا كان ثمة شيء ما غذّى الكارثة الأوروبية في القرن الماضي فهو على وجه التحديد تدمير حقوق الإنسان وتدمير صفته المتلازمة المتمثلة في كونه كائنا عاقلا. إن سبب الكارثة هو تقويض المبادئ الكونية للمساواة بين البشر. فقد تمّ وضع المبادئ الكبرى لهذا المسار المدمّر – أولويّة التقاليد والعادات والانتماء إلى جماعة ثقافية وتاريخية ولغوية – منذ سنة 1725 ، أي منذ نصف قرن قبل الثورة الفرنسية على يد مؤسس معاداة التنوير الإيطالي “جيامباتيستا فيكو” . كان “فيكو” يقول ناقدا منظري الحق الطبيعي –”هوبز” و”لوك” و”غروتيوس” و”بفندورف” – إنه ليس الإنسان/الفرد هو من خلق المجتمع، بل إن هذا الإنسان/الفرد هو صنيعة المجتمع وإن قيم الإنسان هي قيم اجتماعية وبالتالي نسبية. ويمثّل القول بنسبية القيم سمة أساسية في نقد الأنوار حيث ستكون الآثار المدمرة لهذا المفهوم كبيرة جدا. يمثّل تساوق هاتين الحداثتين المتصارعتين أحد المحاور الكبرى لتاريخ القرنين الفاصلين بين عالمنا وعالم نهاية القرن الثامن عشر. فما تسبب في الكارثة الكبرى التي شهدتها أوروبا في القرن العشرين إنما هو هذه الحداثة الأخرى.

لقد برز “هاردر” بعد “فيكو”. وعندما يُماهي “هاردر” بين العالم التاريخي والطبيعة، عندما تتفوّق الغريزة الوطنية والإتنية لدى هذا القسّ البروتستانتي على الكونية المسيحية، وعندما يُغذي المَثَلَ الأعلى المضاد للخصوصية الثقافية وللأساطير المُجَمِّعةُ – تلك الأساطير الشمالية والإتنية المناقضة للأساطير الفرنسية واللاتينية- ، فإنّما هو بذلك يضع أسس حداثة ثانية ويرسم الإطار المفهومي للنزعة القومية الحديثة. لم يستطع “هاردر” أن يخفي ذلك المبدأ الذي يوجد في عمق فكره: ألا وهو أن كل فكر هو تعبير عن شعب ما أو إتنية ما وليس عن حقيقة. وبعد مرور مائة عام أصبحت الحداثة المعادية للعقلانية قوة سياسية ذات قدرة فائقة على إحداث القطيعة. ف”تان” و”باريس” وتريتشكه” و”سبنغلار” سيعيدون استثمار المحاور الهردرية الكبرى لجعلها تتأقلم مع واقع نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين.

المجلة:ن

لقد قلتم في كتابكم[3] إن الفاشية الايطالية تمثل حالةً مُصعَّدةً من تقليد معاداة التنوير. هل لكم أن تتفضلوا بتوضيح هذه النقطة وهل يمكننا أن نتحدث اليوم عن عودة الفاشية؟

زائيف ستارنهال :ن

لا تقتصر الفاشية على الفاشية الايطالية وحدها، بل هنالك الفاشية باعتبارها ظاهرة أوروبية وكذلك الفاشية الأمريكية اللاتينية: إنها في المقام الأول نزعة قوميةٌ مُصَعَّدةٌ ، فهي تمثل المجتمع المغلق، والعضوي ، إنها تقدّس العنف وهي نزعة معادية للمادية بامتياز. فالمنظومات الفكرية الفاشية هي النزعات المعادية للتنوير بشكل تام: أفضلية الجماعة ومعاداة الفردانية ثم رفض حقوق الإنسان وتقديس ما هو خصوصي وكلّ ما يفرّق بين البشر.

المجلة:ن

هل يمكن لأعداء التنوير أن يتصالحوا مع الديمقراطية ومع القيم الإنسانية للجمهورية الفرنسية؟

زائيف ستارنهال:ن

ليس ذلك ممكنا بأي شكل من الأشكال. لقد كانت الأنوار سيرورة أمكن للفرد أن يدرك من خلالها نضجه، بل شكّل تحرر هذا الفرد من عقبات التاريخ ماهية تلك الأنوار مثلما حدّد ماهية الحداثة. ومنذ ذلك الحين مثّلت سعادة الفرد في فكر التنوير الهدف النهائي لكل نشاط سياسي واجتماعي. أمّا بالنسبة لمعادي التنوير فقد كان ردّهم على ذلك خلال القرنين التاسع عشر والعشرين هو الحكم بأفضلية الجماعة على الفرد وبأنه لا سيادة للإنسان لا على مستقبله ولا على ماضيه: إن أجدادنا – في نظر هؤلاء – يُمسكون بتلابيبنا، بل هم يتكلمون فينا إذ ما نحن إلا ما صنعوه هم بنا.

إذا كانت وطأة الحتمية الإتنية قد خفّت اليوم، فان قومييّ الجبهة الوطنية الفرنسية المتشدّدين، لا بل ومعهم اليمين الساركوزي الذي برز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة[4] ، إضافة إلى الإسلاميين المتشددين في فرنسا وبقية العالم، ثم القوميون المتدينون اليهود في إسرائيل والمحافظون الجدد وحلفاؤهم الإنجيليون في الولايات المتحدة، مستمرون رغم ما يتجلى ظاهريا في خوض نفس المعركة وباسم القيم نفسها: قيم الخصوصية والاختلاف. فجميعهم يقر بأولويّة الثقافة: ففي الثقافة تتجلى تلك الفكرة التي صاغها “هاردر” والتي بموجبها يكون لكل جماعة تاريخية ولكل شخص “معاييره” الخاصّة.

المجلة:

هل تلاحظون اليوم أثرا لمعاداة التنوير ( في عالم السياسة وفي الأوساط الجامعية والعلمية أو الإعلامية والاقتصادية… الخ.)؟

زائيف ستارنهال:ا

تتواصل خلال أيامنا هذه تلك المعركة التي كانت أساسا للأنوار الفرنسية بتصميم لا يقلّ عن ذلك الذي كان يميّزها طيلة القرنين الماضيين. من المؤكد أن عنف المعركة ليس هو نفسه، على الأقل لكون الديمقراطية السياسية في فرنسا، خصوصا بعد حرب الجزائر، لم تعد محلّ تشكيك. غير أن المبادئ الفكرية لم تتغير لكون الأسئلة الكبرى التي طرحتها الأنوار لا تزال هي نفسها الأسئلة التي تُطرح في عالمنا: هل يمثل المجتمع جسما ونسقا عضويا أم هو مجرد جمع من المواطنين؟ ثم ما عساها تكون الهوية الوطنية على وجه الدقة؟ هل تتحدد الجماعة الوطنية وفق منظار سياسي وحقوقي أم وفق منظار ثقافي وتاريخي[5] ؟ وفي هذا السياق، ما عساه يكون وزن الدين في الثقافة؟ وما هو الأمر الأشد أهمية بالنسبة إلى الإنسان: هل هو ما يكون مشتركا بين جميع البشر أم هو ما يفرّقهم شِيَعًا؟ ثم هل أن العالم على الصورة التي هو عليها الآن هو العالم الوحيد الممكن تصوّره؟ هل أن المجتمع الذي تكون صورته مغايرة لمجتمعنا هو مجتمع ممكن؟ أيكون تغيير النظام الاجتماعي أمرا مشروعا، أم أنه مقدمة لخراب محتوم؟ إن الأمر الذي يلتفّ حوله معادو الأنوار اليوم إنما هو السعي إلى الإجابة على هذه الأسئلة الأساسية لعصرنا.

المجلة:ا

هل ترون وجوب الحذر مستقبلا من أعداء التنوير؟

زائيف ستارنهال:ا

مثلما كان عليه الأمر دائما بالنسبة إلى اليمين في كل بلاد العالم، تُمثل الأمّة شيئا في حين تمثل مجموعة المواطنين شيئا مختلفا: يمكننا أن ندرك بسهولة كيف تكون صفة المواطنة صفة سياسية وقانونية واصطناعية تتميّز مثلا عن صفة “الفرنسي”. فالفكرة التي تكون بموجبها الأمّة – أي الجماعة التاريخية والثقافية – متميزة عن مجموعة المواطنين التي يمكن لشخص ما أن ينتمي إليها أو أن ينسحب منها أو حتّى أن يتمّ طرده منها، هي فكرة تستدعي الفصل بين تصورين لهوية الفرنسي، شئنا ذلك أم أبينا: الفرنسي الحقيقي والفرنسي المزيفي . فصفة الفرنسي تمثل قيمة مطلقة ، أما صفة المواطن فهي قيمة نسبية. ومن الممكن في بعض الظروف أن يتعرض المواطنون الفرنسيون غير التاريخيين إلى الحرمان من جنسيتهم بالمعنى القانوني والسياسي للكلمة. تلك كانت حالة اليهود الحاصلين على الجنسية الفرنسية إبان حكم “فيشي”. ومن الممكن أيضا، رغم عراقة انتمائهم إلى جماعة المواطنين، أن يقع تهميشهم اجتماعيا وأن يصبحوا محل تمييز عنصري مثلما أتاحت ذلك قوانين أكتوبر 1940. أمّا في إسرائيل فان البعض يفكّر في إمكانية إخضاع الجنسية الإسرائيلية بالنسبة إلى غير اليهود إلى ضرب من الامتحان لمدى وفاء الشخص لإسرائيل: وبهذا الوجه، سنحصل على صنفين من المواطنين. وفي النهاية نقول إنه لا وجود .لمجتمع محصّن ضد الفكر المعادي للتنوير.

اسمحوا لي بأن أذكّر من جديد بتعريف الأمّة مثلما طرحته موسوعة “ديدرو” و”دلامبير” :

“الأمة هي كمّية كبيرة من الشعوب تقطن امتدادا جغرافيا محدّدا تكون له حدود مضبوطة وتكون تلك الشعوب خاضعة لنفس الحكومة”. أما في بريطانيا العظمى فإن فيلسوف الأنوار البريطانية الكبير “دافيد هيوم” يقدم تعريفا يكاد يكون متطابقا مع هذا التعريف الفرنسي: “ليست الأمّة سوى مجمّع من الأفراد”. ومثلما نلاحظ فإنه ما من كلمة واحدة تُقال هنا عن التاريخ والثقافة ولا كذلك عن الدين أو الإتنية. هكذا يولد المواطن. لقد تمّ تحرير العبيد وكذلك تحرّر اليهود في فرنسا بناء على هذا الأساس تحديدا. لم يتمكن هذا التعريف الذي يمثّل إلى غاية أيامنا هذه الأساس الفريد لتصوّر ليبرالي للأمّة من الصمود خلال السنوات الأولى للثورة الفرنسية. ربما يعود ذلك إلى كونها لا تمثل معطى سوسيولوجيا وثقافيا. غير أن هذه الرؤية لا تتوقف عند التعبير عن رغبة مفكري الأنوار في تحرير الفرد من أثقال التاريخ بل هي تؤسس معاييرا لا يمكن الاستغناء عنها حتى اليوم.

المجلة:ا

هل ترغبون في إضافة شيء ما سيّد “زائيف ستارنهال”؟

:“زائييف سترنهال”

أرغب في إضافة فكرة أخرى بعد إذنكم. إن الأهم اليوم هو أن اليمين الذي يمسك بالسلطة وكذلك الناشطون الإسلاميون في الضواحي تجمعهم قواسم مشتركة يهدفون من خلالها إلى ضبط حدود الجماعات التي ينتمون إليها. كل منهما يفضّل الانتماء الثقافي وكل منهما يدافع عن إنيّته التاريخية، ثم إن كل منهما يؤسس هويته على ماض ما حقيقيّ أو أسطوري. ورغم أن اليمين الرئاسي لم يعد يتكلم باسم “الثلاثين ملكا الذين بَنَوا فرنسا على مدى ألف سنة”، أو باسم إيديولوجية “أرض الأموات”، فإن هذا اليمين ليس بعيدا بالقدر الذي نتخيل عن الجبهة الوطنية. ولكن هل تكون النزعة الإسلامية مختلفة في تمثلها لهويتها وخصوصيتها؟ الحقيقة أن كثيرا من أبناء المهاجرين في الضواحي، وكذلك المناضلين البارزين من اليمين المتنوّع في الجناح الساركوزي لليمين الذي يوصف عادة بأنه معتدل، وقد كان يحكم فرنسا قبل أشهر قليلة، وصولا إلى “مارين لوبان”، – الحقيقة أن كل هؤلاء قريبون جدا من بعضهم البعض أكثر من قربهم من إرث “فولتير” و”رسّو” والموسوعيين [الذي ترتكز عليه الجمهورية الفرنسية الحديثة]. فكل طرف من هؤلاء يتصور أن جماعته تتميز بشيء ما فريد وأن عليها أن تظلّ وفيّة لنفسها دائما. غير أن المتطرفين الإسلاميين يتركّزون حول نقطة أساسية في الموقع الأشدّ عداوة للتنوير متفوّقين في ذلك بأشواط كبيرة على اليمين المحافظ: يتعلق الأمر هنا بمسألة حصانة الثقافات. فعلى خلاف اليمين المحافظ، تقرّ النزعة الإسلامية – وهي في ذلك لا تختلف عن النزعات الدينية المتطرفة اليهودية والمسيحية – بضرورة الانكفاء على الذات . وهنا يجب أن نضع مبدأ للتفسير لا يسمح المجال هنا بالتطرق إليه ولكن لا يمكننا أن نمرّ دون الإشارة إليه على الأقلّ: لقد لعب الانتشاء ما بعد- الحداثي بالتنوّع الثقافي دورا أساسيا في إضعاف القيم الكونية. والثمن الباهض (للإقرار ب ) التنوع الثقافي وأولوية الثقافة أضحى يمثل بداهة في نهاية المطاف. لقد كان “كلود لفي شتراوس” الذي غادرنا سنة 2009، وهو أعظم أنبياء التنوع الثقافي، يدرك وجود ذلك النزوع المعادي للنزعة الإنسانية والكونية، أي أنه كان مدركا لنزعة الاختلاف الثقافي ، ولاستحالة أن نقيم مثلا أعلى إنسانويا للتواصل بين الثقافات وأن نتمسك في الوقت نفسه برغبة كلّ ثقافة في أن تتمتع بأصالة لا تقبل الانفتاح. وخلاصة الأمر أنه لم يقع إلى حد الآن ابتكار شيء ما يكون قادرا على أن يكون بديلا عن النزعة الإنسانوية للأنوار.